熬了二三十年,去年才接受邀請在岡山文化中心,舉辦第一次個展,現正應彰化文化中心邀請,舉辦第二次個展。倘若以現今的年輕畫家來說,這樣的做法顯然過於保守,畫了數十年,發表慾不強,從來不急於展出自己的作品,呂浮生就是這樣一個人。

旗山鎮的繪畫人才濟濟,大家耳熟能詳的是插畫名家林崇漢,其實還有一群實力不弱的畫家,鮮為人知如林峰吉、林慧卿、王星元、盧秀玉、郭偉元等,及本篇要提的呂浮生,他默默埋首耕耘,不善於表現凸顯自己,台灣的畫家名字,隨手拈來我可以寫出一二百位,然而,三年前我才知道『呂浮生』這個陌生的名字,他連續三次得到膠彩畫組的前四名,早就取得永久免審查的資格,四十一屆受聘為全省美展膠彩組的評審委員,沒有科班的學歷,僅憑一股傻勁窩在小鄉作畫,不會作秀,名字雖不響,但數十年的努力總算沒白費,總算被肯定。

|

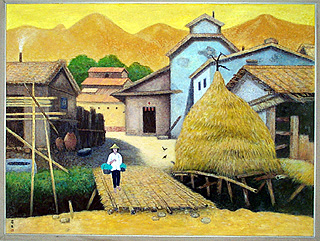

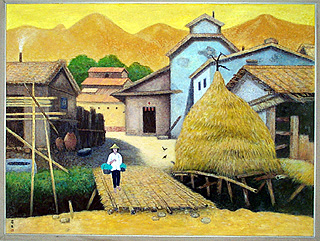

(本畫保存於高雄縣立文化中心)

|

呂浮生,原名炎坤,一九三五年出生於旗山溪州,家境清寒,父親是水泥匠,勉強初中畢業,曾任糖廠小工、掘工、臨時抄錄員,由於求學時代種下繪畫藝術的種子,婚後,在牽手的鼓勵下二十四歲纔拜師學藝,師事繪畫名家詹浮雲先生習人像,除了習得詹先生人像真傳外,繪畫藝術的技巧內涵也做深入的探討研習,幾年後,他回到旗山替人畫像維生,早在二十五年前,他在旗山中山路亭仔腳替人畫像,那時,我與他不熟,雖是筆者旗山中學的學長,卻大我十五歲,去年,第一次到他家參觀其畫時,樓下客廳擺著幾張我極熟悉的陳舊人像樣本,一下子把我拉回初中時代,從一條旗山最具特色的老街-石拱圈亭仔腳走過,彷彿老旗山奇妙古樸的景像立在我跟前,那種感覺真好,今年四月份『台灣春秋』有一篇台灣建築系列報導:旗山石拱圈亭仔腳,圖文並茂,特地買本回去偷偷自我感動,每天從溪洲騎機車到旗山街上替人畫像,風雨無阻,數十年如一日,為生活奔波,錢賺的並不輕鬆,收入勉強可以餬口,行有餘力,纔執彩筆畫膠彩,如果沒有一股追求永恆藝術之心早就打退堂鼓了,這次台中省立美術館甄選台灣畫家作品,公開作業收藏浮生兄一幅畫,也算是一種肯定,一種薱中生代畫家的鼓勵吧!

台灣的膠彩畫(又名東洋畫),原萌芽中國,東傳日本大為盛行,日治時代傳來台灣,自『台展三少年』林玉山、陳進、郭彗湖後,迅速發展,戰後,起先附屬國畫,發展不利,這些年來,經膠彩畫家極力爭取,纔在美展正名,獨立成部門,未來遠景可被看好

呂浮生作畫態度嚴肅,量少質精,通常每幅畫必耗費好幾月的時問,構圖嚴謹,設色均勻協調,遠近光線明暗的處理,均極其用心講究,從未有即興的作品出現,有時我一個月前看到的一幅未完畫,一兩個月後,他才只加了另一層作研究分析,可見其經營繪畫的苦心。

擁有一顆懷舊的心,對泥土的眷戀,很自然從一開始就畫週遭熟悉的景物,每一幅皆深深表達對台灣鄉土那份愛,舉凡舊樓、古井、老廟、古蹟、田園、山水。去過歐洲遊學的另一旗山畫家林峰吉說:『如果畫家能用心用腦深入觀察思考自己所站立的土地,不用畫全台灣,光是旗山鎮一地就畫不完了』。筆者同意林兄的說法,時下有不少的畫家趕時髦趕風潮,一味崇洋,用一種不太高明的方式,去追逐西方的表象,人家流行什麼?他就抄襲什麼?囫圇吞棗卻以為得到最新的東西而沾沾自喜。另一種是一窩風的認為『樸拙便是美』,有些人未達此境界,不像石濤、八大、齊白石等經過一番苦繪淬煉、功力深沈達到爐火純青後,斂放自如下的樸拙,結果刻意樸拙反遭『欲拙反俗』之譏,文明的侵略使過去許多美好的東西,從人們眼中消失,如紅磚、瓦房、茅屋、陶凳、牛車、鬃簑竹簍;快速的時代變遷,早期有情的世界逐漸萎縮、破碎,無從尋覓,好在台灣畫家們以其藝術之筆替我們保留寶貴的祖先遺產,呂浮生是此中佼佼者,筆者看其作品,如取名『菸仔樓』,描述黃昏的景緻,黃金色與粉紅色交織的天空,藍墨的遠山,青綠的相思林,襯托主題聳立的煙樓,左邊茅屋,屋後一棵非洲紅,屋前一棵枯乾枝椏,大小陶甕缸,三塊石頭,小徑上兩隻雞,悠閒的畫面,維持整體的平和寧靜,表現台灣農村的內涵,讓欣賞者對過去斑駁歲月油然勾起無限的懷念興幻想。

一二十年畫人像長期累積的功力,素描基礎的紮實,題材又是最熟悉的、最親切的、最深刻的,源於『慢工出細活』的藝術要求浮生兄早已塑造一己的風格面貌,這是無需置疑的,但筆者總感覺呂兄的畫法侷限了表現領域,不夠奔放自由,也許擺脫師承,加重人文的關懷,也是不容忽視吧,一個藝術家,不會只以一種個人風格為滿足吧,也許筆者的看法尚值得商確。

旗山國寶級畫家 『呂浮生先生』 文:王中義(尊重與關懷第25期)

他是旗山溪洲中洲地帶的鄉下囝仔!

父親呂德福先生為土水師,母親張氏勤儉持家,家境貧苦。他雖然無法如願以償的可以上高中、專科和大學,但也造就了其堅強的毅力和刻苦耐勞的精神,勇於堅守自己的興趣『畫畫』,並學習人像畫謀生;而且不受杜會功利的誘惑及其他主流畫派一一水彩、水墨、油畫的影響,堅持膠彩畫風四十年,成為目前高雄縣足以為傲的膠彩畫的國寶級大師,身為高雄縣旗山鎮的鎮民怎能不引以為榮呢!

民國二十四年七月六日出生在中洲路一二八號的呂浮生生先生,國小讀溪洲國小,鄰里皆叫其日本名-炎坤,孩提時期很喜歡塗鴨,他所畫的圖畫常被學校選上,掛於教室、走廊展覽。啟蒙老師--郭忠義老師的太太林月幸老師與其指導過的一段話,至含他還念念不忘,頗有感恩於恩師的教導!『畫圖是可以變化的,顏色也可以自己選擇及增減的,格局會變比較美......』小學時他便以高超的領悟力通曉老師的教理,這對他未來畫畫的風格影響很大。民國四十七年結婚時二十四歲,之前除了入伍外,曾在糖廠做二年火車入水、火炭仔火炭工,後來到高雄送貨,再回來考上地政事務所擔任抄錄員,一直在為生活打拚。妻為杉林人知道他有興趣於繪畫,特別鼓勵其到高雄師事詹浮雲先生學畫人像及膠彩,她則在外工作,全力支持他完成心願。回想當年到老師家繳學費一佰貳拾元,住在老師家倣學徒三年的情景,內心中還存著當年煎熬的畫面!回到家裡和農會旁為人畫人像,五十三年來到現在火車站前的地方為人服務至今。從觀其謀生之餘還不忘畫以早期鄉下為背景的膠彩畫,做毫無利益可言的創作,實在值得我們贊賞和學習其努力追求理想的精神。

民國五十五年台陽美展入選後,正是他的人生的起轉點,全省美展也好幾次的入選,一直到民國七十一年成為全省美展永久免審膠彩畫家第一人,民國七十五、七十六、七十七、八十一、八十二、八十四年六次受邀成為全省美展的評審委員,堪稱殊榮;往後再參加南瀛美展三次,於八十四年獲得高雄縣政府的青睞,頒結其第二屆美術獎,八十五年再頒于高雄縣榮譽縣民,在高雄縣藝術家中能獲有此殊榮者唯其一人而已。除了功成名就外,他的為人也好客、謙虛、不求功名、樂於指導和提拔後進,已成為年輕後輩畫家所津津樂道的大師!

中國嶺南派國畫的畫風傳至今,在大陸稱其為重彩畫;唐代時傳入日本,為今日日本的國畫,前輩畫家林玉山先生再從日本學入推廣,一般人稱之為東洋畫,現在已正名為膠彩畫,並成立了一個膠彩畫會在推廣,而呂浮生先生為其中的佼佼者。從台南以南到東港都有他的足跡,畫畫的題材以閩南舊式古厝為主,尤其是茅草、土角厝、竹屋、菸樓、亭仔腳、角樓、火車站、農田稻穗,再搭於人物、動物使如畫龍點睛般地把古厝之情、兒時之憶、農村的豬糞味、古味、破爛美畫出,一一喚醒了大家的情素。於是,看他的畫是一種享受,黃色系列使我們從純樸的鄉情提升到豐滿的人生,咖啡、紅、藍、綠的圖素付於古老鄉村的活力,提起我們健康的回憶

。他把台灣鄉土味、鄉土的精神重新躍然於紙上,真叫人直看著而不忍離去!

呂浮生先生雖然無顯赫的家勢,也無高的學歷,但其治學及刻苦的精神造樣可以實現他的理想;他也不說大話、不唱高調,只願專精於人物和膠彩畫而不做更多的嘗試,如此也創造了其膠彩「的風格,可謂『五技在身聊備一格,不如一技而精純。』八月十一、十二、十三日旗山國小大禮堂歡迎鄉親相招一起來回味『台灣鄉土仔故事』一一國寶大師級畫家呂浮生先生個人畫展。

民國24年生於臺灣省高雄縣旗山鎮

民國24年生於臺灣省高雄縣旗山鎮